医療情報管理学科の鎌田ゼミでは、9月11日から13日にかけて、県外4大学と合同で新潟市北区松浜地区をフィールドにゼミ活動を行いました。

松浜は、明治時代から続く朝市や商店街が地域の暮らしを支えてきた土地です。しかし、近年は屋台や店舗数の減少、利用者の高齢化といった課題も顕在化しており、地域のにぎわいをどう再生していくかが大きなテーマとなっています。私たちのゼミは「大学生が地域に関わることで、どのような新しい価値を生み出せるのか」を問いかけながら、現地調査と交流を重ねました。

この活動は数か月前から準備が始まりました。5月には教員と代表学生による事前会議、6月には幹事校によるフィールドとの調整が行われ、7月・8月にはオンラインでの全体ミーティングを通して、地域の方々から松浜の歴史やまちづくりの課題について学びました。さらに学生自身も、商店街や朝市の先行事例を調べ、事前制作物の検討を進めるなど、夏の現地活動に向けて準備を重ねてきました。

迎えた9月の現地活動では、班ごとに聞き取り調査や街歩きを行い、地域の方々の声を直接伺いました。夜には他大学の学生との交流会も開かれ、立場や背景の違う仲間と意見を交わすことで、より多角的な視点を得ることができました。最終日には各班が調査成果をまとめ、ポスター形式で地域の方々へ発表を実施。会場には多くの住民が集まり、学生たちの熱心な提案に耳を傾け、温かい応援の声を寄せてくださいました。

松浜の魅力や課題をより深く知るために、私たちは地域で活動するお二人にお話を伺いました。

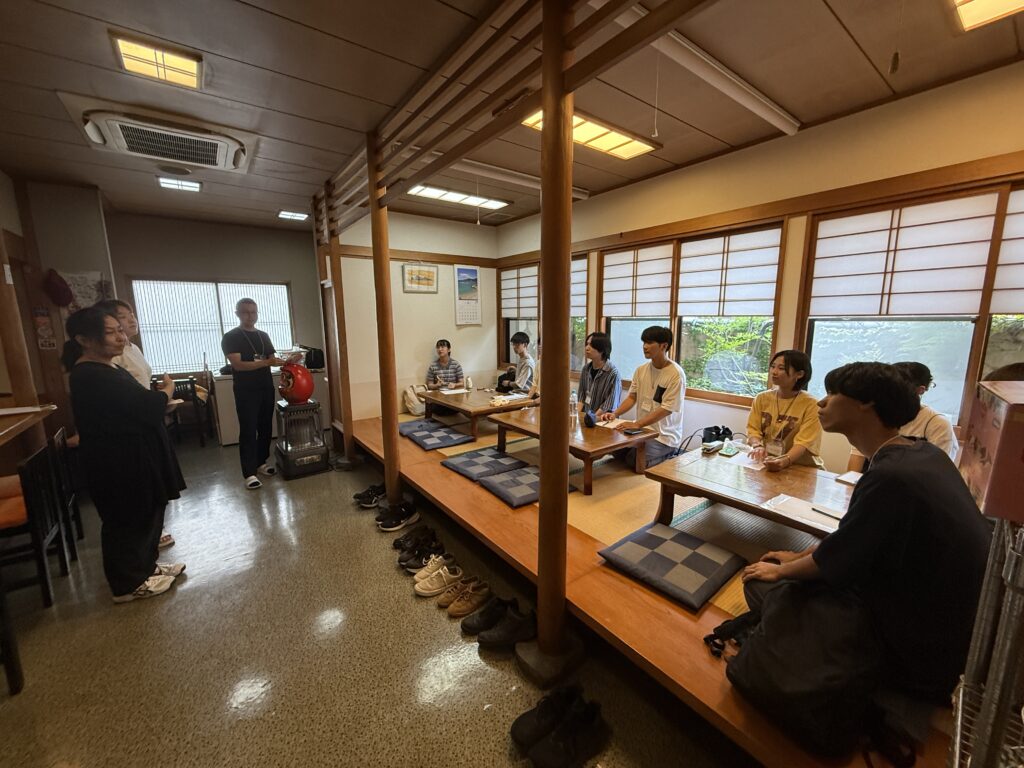

最初に訪れたのは、料理屋「しかい」を営み、月に一度子ども食堂を開催している四家井美紀さんです。明るい笑顔で学生を迎え、これまでの経験を和やかに語ってくださいました。

「子どもが困ったときに大人を頼れることが大切。だから子ども食堂を始めたんです。お腹がすいているときはいい考えは浮かばない。食事を通じて人とつながり、安心できる関係を築いてほしい。」と話す四家井さん。さらに「お店も子ども食堂も、たとえ無理をしてでも始めたかった」と笑顔で語る姿に、学生たちは挑戦を続ける強さを感じました。波乱万丈の人生経験を交えながら学生に語りかけ、「学生のうちから人との関わりを大切に」と温かい助言をいただきました。

続いて訪れたのは「KAMINOI BASE」を運営する井嶋敏弘さんです。ここは「やりたい人がやりたいことをできる場所」を掲げ、シェアキッチンやイベントスペース、放課後等デイサービスなど、多様な活動を展開しています。

井嶋さんは「放課後デイサービスや就労支援を通じて、子どもや若者と関わる機会は多い。応援といっても口を出すのではなく、見守ることが大切な場合もある」と語ります。学生が「イベントはどのように広めていますか」と尋ねると、「SNSも使うけれど、やっぱり口コミが一番。松浜は人のつながりが強いからこそ広がっていく」と答えてくださいました。さらに空き家の活用については、「松浜エリアリノベーションカレッジ」で住民と協力し、プレゼン形式で利活用方法を検討していることも紹介。「大学が近いからこそ、学生のアイデアで一緒に地域を盛り上げてほしい」と期待を寄せてくださいました。

加えて、9月28日には新潟市北区役所で「キテミテキタ区 ~フード&キッズフェスタ~」が開催され、鎌田先生ゼミと、学生団体「HAMATTE」が、NPO法人みどりの森とイベントに出展しました。

今回の活動は、単なる調査にとどまらず、地域に根差して活動する人々の思いや価値観を直に学ぶ貴重な機会となりました。学生たちは、松浜の現状や課題だけでなく、そこに暮らす人々の前向きな姿勢や地域への思いに触れ、学びを深めました。

ゼミ活動を通して得た学びは、地域を理解する視点だけでなく、学生自身の成長や今後の取り組みにも大きな影響を与えてものとなります。これからも地域と大学が協働し、新しい価値を生み出す挑戦を続けていきます。